教学改革与研究

"以评促建、以改促教、以质取进"是我们近年来教改思路。教学改革要以社会发展、市场需要、育人为本为前提,要重在学生自学能力、基本技能、综合运用能力和创新能力的培养上;教师要在教学内容、教学组织、教学方法、教学方式、教学手段上深化改革。

1. 课程内容和体系的改革与研究

(1)通过教研推动教学改革。每年至少举行2次教研活动,研讨教学内容和教学方法。每年有一次教学反馈会,由学院或系组织邀请已学过该课程和正在学习该课程的同学参加,征求他们对教学内容、教学方法和任课教师教学的效果的意见。针对学生的意见,对教学内容和教学大纲实行每年一小改,三年一大改。

(2)鼓励和指导学生在教学实践中使用试验设计方法。针对该课程应用性很强是特点,鼓励学生在教学实践中(如课程设计、毕业论文)大量使用试验设计方法,吸收部分优秀学生参加到课程组教师相关的科研课题组的研究工作中,鼓励、支持和指导学生,在科研工作中,运用"试验设计方法"课程学到的知识,科学的制定试验方案,用试验设计方法去科学的安排试验,处理试验结果。由课程组教师指导的本科学生,把所学到的试验设计方法应用于科研和毕业论文,取得了很好的效果,公开发表研究论文共40篇。

(3)课程组鼓励教师积极进行教学研究,并制定了相应的奖励政策,近5年,课程组共公开发表教学研究论文14篇,事实证明,通过教学研究,使教师的教学思想和教学理念得到提升,有效的促进了教学质量。

附1:近几年《试验设计方法》教研活动内容及记录

| 时间 | 内容 | 主持人 | 记录 | 原件 |

| 2006-5-25(星期四) | “试验设计方法”教学内容的安排 | 何为 | 王守绪 | 1 |

| 2006-10-10(星期二) | “试验设计方法”网络课程建设问题 | 何为 | 王守绪 | 1 |

| 2006-12-29(星期五) | “试验设计方法”网络课程建设进度检查 | 何为 | 王守绪 | 1 |

| 2007-3-2(星期五) | 胡文成“试验设计方法”观摩课 | 何为 | 王守绪 | 1 |

| 2007-6-14(星期四) | “试验设计方法”实验内容的安排 | 何为 | 王守绪 | 1 |

| 2007-9-20(星期四) | “三个链接”创新人才模式如何在“试验设计方法”课程中体现 | 何为 | 王守绪 | 1 |

| 2007-12-31(星期一) | 安排学生到珠海元盛教学实践的有关事宜 | 何为 | 王守绪 | 1 |

| 2008-3-10星期二) | 薛卫东“试验设计方法”观摩课 | 何为 | 薛卫东 | 1 |

| 2008-6-20(星期五) | “正交试验法”在本科毕业设计中的应用情况 | 何为 | 薛卫东 | 1 |

| 2008-9-12(星期五) | “试验设计方法”教改研讨会 | 何为 | 薛卫东 | 1 2 |

| 2008-12-26(星期五) | 课程组申报学校教改项目有关事宜 | 何为 | 薛卫东 | 1 2 |

| 2009-3-2(星期一) | 申报国家级精品课的安排与分工 | 何为 | 薛卫东 | 1 2 |

| 2009-5-5(星期二) | 唐斌“试验设计方法”观摩课 | 何为 | 薛卫东 | 1 |

附2:近几年课程组教师参与的教学科研活动及成果

(一)获得的校级以上教学研究表彰/奖励:

(1)《现代印制电路原理与工艺》 电子科技大学教学成果二等奖 2008年9月,张怀武、何为等

(2)电子科学与技术专业"三个链接"创新培养体系探索与实践, 国家级教学成果二等奖(公示中),2009, 张怀武、靳敏、于奇、何为等。

(二)发表的教改教研论文:

(1)何为, 何波, 袁正希, 徐景浩, 扬长生, 张宣东. 运用《试验设计方法》提高实践教学质量的研究与实践. 中国教育导刊, 2007, 18

(2)何为, 唐先忠, 王守绪, 王磊. 线性扫描伏安法与循环伏安法实验技术. 实验科学与技术(增刊). 2005, 12

(3)何为, 唐先忠. 应用化学专业本科人才培养方案的研究与实践. 中国教育导刊. 2006, 2

(4)何为,唐先忠,唐彬. 《试验设计方法》课程实验教学内容的研究与实践. 中国教育教学研究杂志. 2006, 28 (137)

(5)李元勋, 何为, 唐先忠. 纳米二氧化锡制备与特性测试. 实验科学与技术. 2003, 1(2)

(6)王守绪, 何为, 唐先忠, 张敏, 利用化学实验构筑21世纪素质教育平台的探索. 实验科学与技术. 2005, 2 (51-53)

(7)扬长生, 何为, 李元勋. 电子类工科学校开设化学课程设计的探索与实践. 中国教育导刊. 2006, 1 (54)

(8)李元勋, 何为, 扬长生. 优化实验方法在精细化工课程设计中的探索与实践. 太平洋学报. 2006, 7

(9)李元勋, 唐先忠, 扬长生, 何为. 《精细化工》课程设计的探索与实践研究.中国教育导刊. 2006, 11

(10)胡文成, 陈文瑾, 唐先忠, 何为. 涉及多知识点的物理化学综合实验――化学镀铜实验. 中国科学教育. 2007, 13

(11)陈苑明, 陈永怀, 周帅军, 刘忠祥, 何为. 有机磷毒剂敏感材料制备研究. 中国科学教育. 2007, 17

(12)王守绪, 何为. 无机化学实验教学改革. 广西师范大学学报. 2003

(13)胡文成, 董东, 侯高垒, 沈怡东, 何为. 溶胶-凝胶法制备BST铁电薄膜的实验教学. 实验科学与技术. 2007, 6 ( 5)

(14)李元勋, 唐先忠, 何为. 纳米二氧化锡制备与特性测试. 实验科学与技术. 2003

(15)何为, 吴婧, 夏建飞, 张敏, 王守绪, 胡可, 毛继美. 优化设计法在化学镀铜工艺研究中的应用. 实验科学与技术. 2010, 2

(16)薛卫东, 何为, 王守绪, 陈兆霞, 张敏, 陈浪, 何波. 均匀设计法在去钻污工艺优化中的应用. 实验科学与技术. 2010, 2

(三)出版教材:

(1)何为,《优化试验设计法及其在化学中的应用》(第二版),电子科技大学出版社,2004。

(2)何为等《优化试验设计法及其在化学中的应用》,电子科技大学出版社,1994。

(3)张怀武,何为,林金堵,胡文成,唐先忠.《现代印制电路原理与工艺》(第二版,国家"十一五"规划教材).机械工业出版社,2010。

2. 教学方法和技巧的改革与研究

根据《试验设计方法》这门课的特点和教学基本规律,通过本课程组多年不断探索和改革,主要运用了"传统教学方法与现代教育技术相结合"、"课堂讲授重点与一般相结合"、"理论教学与实验教学相结合";"校内实践教学与校外实习基地相结合"、"辅导答疑与课外活动相结合"、"理论考试与实践技能相结合"等教学方法,提高了学生的"独立思维能力","独立学习能力","分析问题和解决问题的能力",增强了学生的"专业意识"、"创新意识",使毕业的学生在电子材料与元器件及相关领域具有较强的研发能力。

(1)课堂教学手段--多媒体教学与传统板书讲授相结合

传统教学方式是教师利用黑板、粉笔、教案等,在一般教室进行授课的一种教学方式,而多媒体辅助教学方式则是在授课过程中利用投影仪、计算机、网络等多种现代媒体,在多媒体教室进行授课的一种新的教学方式。在本课程的课堂教学中,我们精心设计了本课程的Power- point多媒体讲稿,讲稿内容图文并茂,寓教于乐,使抽象问题形象化,有利于培养和激发学生的学习兴趣,便于学生对知识点的理解和运用。通过多媒体课件的使用,还可以节约传统的板书时间,增加课堂教学的信息量,提高学习效率。其次,适当地结合板书、在黑板上的演算过程,既可以使学生不感觉枯燥,又能使学生的思考与教师同步。

(2)现代教学手段--网上教学:

本课程还充分利用了现代化的教学手段。丰富的网上教学资源,为学生自学与复习提供了方便,也极大地增强了教师和学生、学生和学生之间的交互性、打破了教师和学生、学生和学生之间的相对孤立状态。这种交互性是近乎实时的,而且可以利用多种渠道实现,比如:电子邮件、BBS、网上在线交谈等;教学大纲介绍本课程的教学目的和要求;电子课件即课堂讲课的PowerPoint多媒体课件,并制作成了网页的形式,便于学生对课堂上未能理解和掌握的内容在课前预习和课后复习;电子教案(Word文档)则指出了课程中各章节内容的重点和难点,并对其进行讲解;通过网上习题,可使学生及时得到有关自己学习过程的反馈及有针对性的诊断,使得学生能够及时调整自己的学习;网络同多媒体技术、虚拟现实技术相结合,可实现虚拟图书馆、虚拟实验室、虚拟课堂等,为学生提供多层次、全方位的学习资源,可引导学生由被动式学习向主动式学习转变;网上提问与网上答疑可随时解答学生在学习中的问题;网上讨论是由学生和教师共同参与的自由论坛,学生间也可相互交流经验。

(3)辅助教学手段--实验教学与理论教学相结合

在理论教学的基础上,我们还精心设计了相关的实验。通过这些实验,可以使学生全面掌握试验设计方法,加强学生对课堂教学内容的理解。

(4)科研成果转化为教学素材

通过将本学科的前沿技术和所取得的科研成果引入到教学中,为教学提供了很好的素材,确保了课程教学的先进性。具体做法有以下三种途径:

① 本科教学实验室,科研实验室和校外实习综合互用方法

为提高学生综合素质和实验动手能力,将课程实验安排为三个部分,即与电子材料课程配套的测试实验,课程设计实验和综合大型工艺实验,分别在本课专业实验室,科研实验室和校外实习基地开放,本课程专业实验室面积150m2,每周轮流做实验,科研实验室的课程设计安排2个,由各课题组负责实施,校外大型综合实验每学年在6月底安排一次,这样就变传统的见面讲述为走进实验现场学习。

② 毕业设计与应用课题兼容化的新思路

结合我们学校承担大量科研项目的特点,将80%以上的大四本科毕业生设计直接安排在课题组中与硕士生/博士生/老师一起进行研究,并通过产学研模式,使学生在工程项目训练时,能应用试验设计方法对生产实践中课题展开研究,同时企业接收学生后不必半年的培训,直接可进入研究和管理。在整个毕业设计中,师生互动全面的发挥,许多师生通过互动和研究,取得新进展,发表出高质量的学术论文,同时对科研过程、管理过程和协作工作过程有更深的了解。

③课题小组与科研课题小组合并一体的工作方法

由于课程组人员分散于多个科研课题组,不利于开展研讨活动,也不利于利用科研实验室做实验等诸多不便。我们以课程组为核心,将相关的多个科研小组合并为《试验设计方法》实践教学群,集成课程组与课题组,由课程组负责人负责组织与协调,使教学队伍更有利于管理和交流。

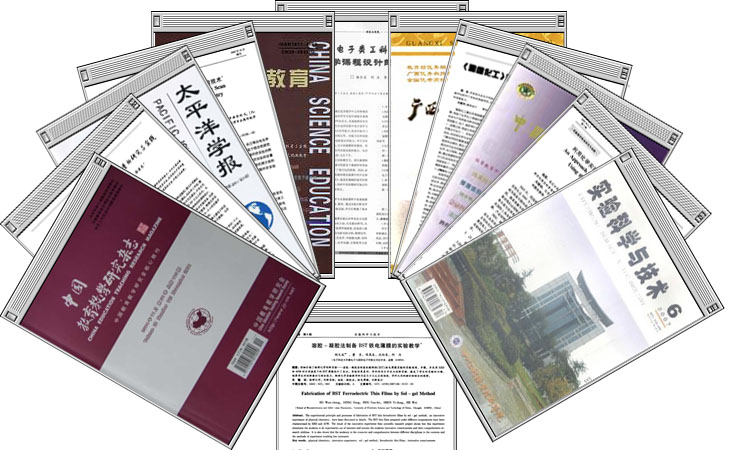

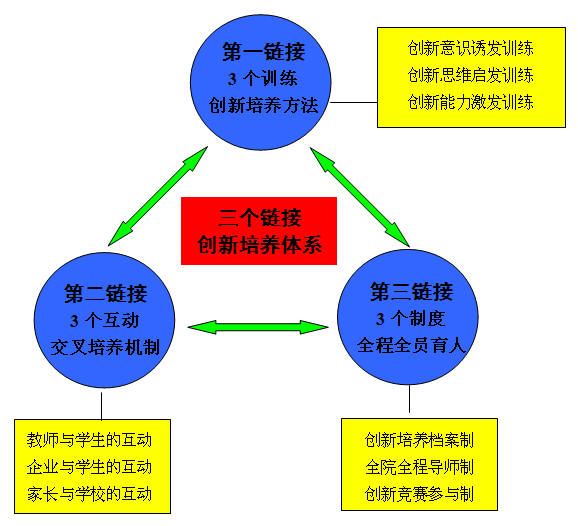

3. 教改项目措施情况--"训练-互动-制度三个链接" 创新人才培养体系的构建与实践

2003年,为适应社会对我院所设专业的人才需求,使我们培养的学生进入社会后在突发性思维、灵巧动手能力和管理生产线能力等方面独具特色,我们原创性地提出了"3个训练"创新培养方法,并在我院本科生中开展实践应用。根据第一链接的"3个训练"实施过程中取得的成效和反馈,我们在理论和方法上不断深化和完善,产生了第二链接的"3个互动"和第三链接的"3个育人制度"等辅助方法,极大丰富了创新培养方法的内涵。在此基础上,2005年,我们完成了 "训练-互动-制度三个链接"创新培养体系的构建,并开始在电子科学与技术专业全面推行和实践。2006年,国家发布了关于加强本科创新能力培养的文件,加深了我们对创新人才培养的理解,拓展了我们创新培养实践的思路。在四川省重点教改项目《科学把握大学生成长轨迹,系统探索人才培养新模式》支持下,进一步推进和深化了"三个链接"创新培养体系的实践与应用。《试验设计方法》作为一级学科--电子科学与技术专业的课程之一,参与了学院"三个链接"创新培养体系。2009年,教学科研项目"电子科学与技术专业"三个链接"创新培养体系探索与实践"(张怀武、靳敏、于奇、何为等)获国家级教学成果二等奖(公示中)。

(1)"三个链接"创新人才培养的思路和方法

创新的内涵在于创新意识、创新思维和创新能力。人天生具有创新意识,但往往是潜在的,需要一定环境和条件的诱导,而创新思维和创新能力主要是后天培养和教育的结果,通过对学生施以系统的教育和影响,使他们善于发现、认识有意义的新知识、新事物、新思想和新方法,努力探索并掌握其中蕴藏的基本规律,逐步形成相应的能力,为其成为"创新型"人才奠定必备的素质基础。基于以上的思想基础我们构建了以3个训练的创新培养方法为核心,以3个互动的培养机制为辅助,以3个制度的全程全员育人为保障的"三个链接"本科专业学生创新培养模式。如下图所示。

具体的思路和方法是:

第一链接--3个训练:利用本科综合实验平台及科协进行创新意识"诱发"训练,教学覆盖面达100%;在此基础上,依托国家及省部级实验室平台对20%的成绩优异并拥有浓厚科研兴趣和潜力的同学实施创新思维"启发"训练,进一步开阔学术视野,培养科研素养;对高年级学生进行再选择、再培养,选拔10%的同学在大四时进入拥有自主科研产权和融合社会资金的校外研究生产线平台,进行学生的创新能力"激发"训练。

第二链接--3个互动:将新生教育以课程形式开出,并邀请院士、教授亲临课堂担任主讲教师。为高年级学生配备导师,在科研实验室全面指导学生的创新思维启发训练和科技专项研究,形成了更深层次的教师与学生互动关系;邀请INTEL、中芯国际、安捷伦等国际知名企业的工程师来校承担课堂授课,所开设的电子材料、芯片制造和集成电路封装与测试等课程深受学生的喜爱,学生的参与率为100%,形成了企业与学生之间的良好互动;在与家长电话和来信交流的基础上,在全校首次建立了家长报告制,每年邀请在学术上和工程上有着较深造诣的家长来校举行讲座,进一步加强家长与学校的互动。

第三链接--3个制度,在新生进校开始,就为他们建立了创新人才档案,全程跟踪每个学生创新培养的成长历程,并将之制度化,即创新培养档案制;对大一新生通过开设《新生教育课》、《大学学习与素质教育课》邀请教授担任专题主讲,感受大师魅力。针对大二、大三的学生,在全校率先实施综合导师制。面向大四和研究生开设微电论坛,并以每月三讲的频率邀请国内外知名的教授、学者到校讲座,介绍专业前沿和本领域的最新研究进展,这样就形成了贯穿大学四年的全院全程导师制;鼓励学生参与全国电子设计大赛、机器人大赛、创业大赛、数学建模大赛等多项全国赛事和学校开展的科技创新专项活动,并建立了学校和学院两级科技创新基金,通过项目与竞赛来综合锻炼学生的创新与实践动手能力,即创新竞赛参与制。

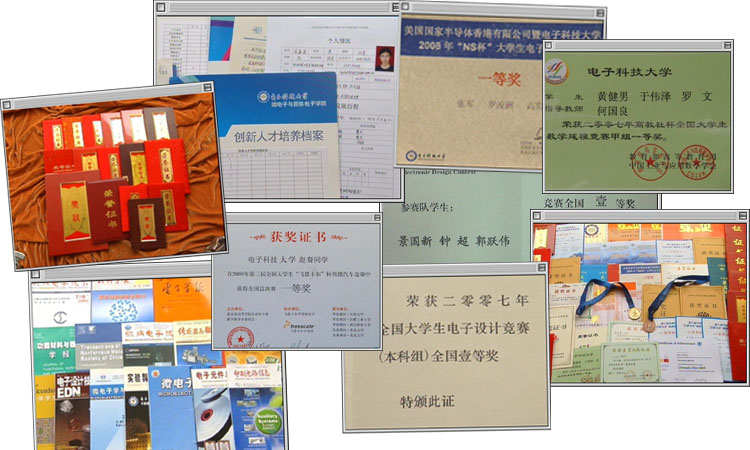

(2)成果与特色

①经过五年的实践与完善,具有持续性

三个链接创新培养体系中的第一链接,即"3个训练"创新培养方法是我们早在2003年就提出来的,当时的想法是为了培养学生在进入社会后具备突发性思维、灵巧动手能力和管理生产线能力。根据第一链接的"3个训练"实施过程中取得的成效和反馈,深化和完善了第二链接的3个互动和第三链接的3个育人制度等辅助方法,于2005年完成了 "训练-互动-制度三个链接"创新培养体系的构建。2006年,国家发布了关于加强本科创新能力培养的文件,加深了我们对创新人才培养的理解,拓展了我们创新培养实践的思路。同年,在四川省重点教改项目支持下,进一步推进和深化了三个链接创新培养体系的实践与应用,产生了一系列理论与研究成果。可见,该体系经历了形成-实践-提升-完善的过程,体现了持续性。

②三个链接创新培养理论与体系的构建,具有原创性

基于现代教育学和创新心理学的理论基础,我们认为,创新的内涵在于创新意识、创新思维和创新能力。人天生具有创新意识,但往往是潜在的,需要一定环境和条件的诱导,而创新思维和创新能力主要是后天培养和教育的结果,通过对学生施以系统的指导,使他们善于发现、认识新知识、新事物、新思想和新方法,努力探索并掌握其中蕴藏的基本规律,逐步形成相应的能力。因此,我们原创性地提出了以诱发-启发-激发为核心的三个链接创新培养理论思想和体系。

③学生大面积受益,体现出创新培养成效的显著性

通过"电子科学与技术"专业创新培养体系的探索与实践,直接受益学生近3千人。培养的毕业生得到了中兴、中芯国际、苏州和舰、INTEL、安捷伦、华为、中信、普思、天通、TDK、东洋等国内相关知名企业的高度认可。

在3个训练环节中,五年来本科生参加"973重大基础项目"45人,"自然基金重点/重大项目"48人,"934重大工程项目"148人,"40多项军工预先研究项目"260人,累计占学生总人数的33.4%。这些学生在研究性学习中,拓宽了科研眼界,启发了创新思维,掌握了一定的研究方法与技术路线,已有385人被免试推荐到香港科技大学、清华大学、复旦大学、国防科技大学和电子科大等国内著名高校攻读研究生或硕博连读。这充分体现了学生的大面积受益和显著的培养成效。

④经过多所重点大学的试行应用,证明具有可推广性

通过在国内重庆大学、天津大学、西安交大、华中科大和北京交通大学等多所重点大学的试行与应用,我们提出的三个链接创新培养体系已逐渐被接受和认可。而且,这些大学结合各自的专业特点和学生情况,已将该培养方法正式纳入其创新人才培养之中。该方法在实施与运行的过程中,也得到教育部"电子科学与技术"本科专业教学指导委员会多位委员的肯定和高度赞扬。说明这一方法在其他大学的电子科学与技术及其相关专业具有可推广性。

附3:近几年微电子与固体电子学院本科生创新科研项目立项和获奖情况

| (一)微电子与固体电子学院07年学生科技创新基金项目申报统计表 | |||||||

| 序号 | 姓名 | 学 号 | 项 目 名 称 | 指导教师 | 批准经费 | 完成时间 | 备注 |

| 1 | 陈国桢 | 2503101006 | 准赤道仪太阳能电池板自动跟踪系统 | 张怀武 | 3000 | 07年7月 | 校级 |

| 2 | 罗波 | 2403004014 | 音乐闹钟芯片设计 | 杜涛 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 3 | 辜科 | 2403004003 | 基于I2C的SRAM芯片设计 | 李平 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 4 | 沈其松 | 2403102027 | 高性能通用照明LED驱动电路设计 | 罗萍 | 2000 | 07年12月 | 院级 |

| 5 | 彭路露 | 2403001013 | 面向TD-SCDMA通信应用的CMOS集成射频开关设计 | 于奇 | 2000 | 07年12月 | 院级 |

| 6 | 廖秀尉 | 2403102026 | 超市顾客关注商品信息统计系统 | 刘布民 | 5000 | 07年10月 | 校级 |

| 7 | 贺站峰 | 2403401029 | 新型热固树脂的合成及其性能研究 | 刘孝波 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 8 | 陈苑明 | 2403401009 | 有机磷类农药敏感材料的制备 | 何为 | 2000 | 07年11月 | 国家级 |

| 9 | 侯高垒 | 2503401020 | 聚合物多孔薄膜的研究 | 胡文成 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 10 | 陆鹏 | 2403303029 | 热释电红外传感器 | 张万里 | 4000 | 07年11月 | 校级 |

| 11 | 刘松 | 2403303014 | So1-Ge1法制备高活性宽温低损耗功率铁氧体粉体 | 余忠 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 12 | 郑杰 | 2403301019 | 一种新型智能电池检测装置系统 | 王京梅 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 13 | 李玉兰 | 2403301002 | 高密度磁编码记录仪 | 石玉 | 4000 | 07年11月 | 校级 |

| 14 | 杜文芳 | 2403001002 | 新机构SOI高压器件研究 | 罗小蓉 | 4000 | 08年4月 | 校级 |

| 15 | 陈艇 | 2403102020 | 数显电子钟芯片设计 | 李平 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 16 | 赵磊 | 2403201028 | 简易售货机芯片设计 | 杜涛 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 17 | 赵丹 | 2403301024 | 面外磁各向异性对磁性薄膜性能的研究 | 钟智勇 | 3000 | 08年5月 | 校级 |

| 18 | 龙发明 | 2403401011 | 有机双性能天线基板材料的研制 | 刘颖力 | 5000 | 07年11月 | 校级 |

| 19 | 王泽高 | 2403301006 | 若干具有光催化性质半导体材料的制备与物性研究 | 贾春阳 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 20 | 宋晓科 | 2503303030 | 铁电薄膜应力与电性能关系的研究 | 左长明 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 21 | 王贻源 | 2403101007 | 可编程逻辑器件结构研究 | 谢小东 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 22 | 刘锦秀 | 2403201020 | 基于SRAM的FIFO芯片设计 | 阮爱武 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 23 | 罗浚洲 | 2603101009 | 多功能话筒 | 刘布民 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 24 | 罗明 | 2403302033 | 电化学交流阻抗谱测试仪 | 冯哲圣 | 4000 | 07年12月 | 校级 |

| 25 | 宋祖寿 | 2403302004 | 高纯高导热氧化铍陶瓷烧结特性研究 | 钟朝位 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 26 | 王鹤飞 | 2503003010 | 微电风华网站前台设计 | 朱斌 | 2000 | 07年9月 | 院级 |

| 27 | 王冬 | 2503201011 | 微电风华网站后台程序制作 | 朱斌 | 2000 | 07年11月 | 院级 |

| 合计 | 66000 | ||||||

| (二)2008年微固学院学生创新基金项目申报统计表 | |||||||

| 序号 | 申请人 | 学号 | 申请项目 | 指导老师 | 申请金额 | 批准 | 备注 |

| 1 | 冯啸 | 2503303015 | 双面组分梯度CeXZr1-XO2过渡层的YBCO带材研究 | 熊杰 | 20000元 | 4000 | 院级 |

| 2 | 陈国贞 | 2503101006 | 磁光克尔回线测试仪 | 张怀武 | 10000元 | 4000 | 院级 |

| 3 | 马震 | 2503401019 | 一种有机非线性光学材料的合成研究 | 唐先忠 | 8000元 | 2000 | 院级 |

| 4 | 谢卓晋 | 2503301007 | 复合材料等效电磁参数计算 | 邓龙江 | 10000元 | 2000 | 院级 |

| 5 | 代超 | 2503301026 | BST/GaN异质结构的生长及电学性能研究 | 朱俊 | 10000元 | 2000 | 院级 |

| 6 | 李竞霄 | 2503004032 | 应用于铁电存储器测试的IP模块 | 阮爱武 | 15000元 | 4000 | 院级 |

| 7 | 甄翔宇 | 2503201032 | 太阳能LED照明系统 | 罗萍 | 4000元 | 4000 | 校 |

| 8 | 施华虎 | 2503301020 | 钛酸铋铁电薄膜的掺杂改性研究 | 吴孟强 | 8000元 | 2000 | 院级 |

| 9 | 李建林 | 2503002002 | 高速高精度ADC的关键单元电路的研究与设计 | 宁宁 | 4500元 | 4500 | 校 |

| 10 | 胡少杰 | 2503004008 | 基于USB总线的FPGA软硬件协同测试平台的设计 | 廖永波 | 12000元 | 2000 | 院级 |

| 11 | 王妮 | 2503401001 | SiO2气凝胶内表面沉积CdS薄膜研究 | 胡文成 | 8000元 | 2000 | 院级 |

| 12 | 安俊昶 | 2503201007 | USB声卡 | 刘布民 | 2000元 | 2000 | 校 |

| 13 | 晁义鹏 | 2503301009 | 电力电子装置的电磁干扰测试及抑制系统 | 王京梅 | 9000元 | 4000 | 院级 |

| 14 | 陈广璐 | 2603001027 | 基于单片机的PLC系统 | 刘布民 | 2500元 | 2500 | 校 |

| 15 | 冯婷婷 | 2503202002 | 电场调制效应SOI高压器件研究 | 罗小蓉 | 15000元 | 4000 | 院级 |

| 16 | 侯高垒 | 2503401020 | 纳米ITO多孔粉体材料的制备和性能研究 | 胡文成 | 10000元 | 2000 | 院级 |

| 17 | 姜贯军 | 2503004021 | 一种新型热电池的研究与分析 | 刘诺 | 20000元 | 2000 | 院级 |

| 18 | 姜益友 | 2503302021 | 新型介质薄膜变容管设计及光刻工艺研究 | 蒋书文 | 8000元 | 2000 | 院级 |

| 19 | 李靖 | 2503002010 | GaN HEMT电流崩塌效应研究 | 杜江锋 | 5000元 | 5000 | 校 |

| 20 | 林智 | 2503001021 | GaN基异质结构材料测试分析 | 杜江锋 | 4000元 | 4000 | 校 |

| 21 | 聂永峰 | 2503303028 | 频率选择表面改善吸波材料低频性能研究 | 陈良 | 5000元 | 5000 | 校 |

| 22 | 任高峰 | 2503003031 | 新型智能心电监护救助仪 | 石玉 | 17300元 | 2000 | 院级 |

| 23 | 史峥宇 | 2503102025 | Field Stop结构LIGBT分析与设计 | 方健 | 2300元 | 2300 | 校 |

| 20 | 唐海龙 | 2503401005 | 苯并噁嗪基纳米杂化材料的制备与性能研究 | 刘孝波 | 8000元 | 2000 | 院级 |

| 25 | 王鹤飞 | 2503003010 | 智能便携式温控器 | 阮爱武 | 10000元 | 2000 | 院级 |

| 26 | 杨宝国 | 2503002004 | 高速IGBT的研究 | 方健 | 2500元 | 2300 | 校 |

| 27 | 张峥 | 2503302005 | 基于PCB板磁通门技术的微电流计的设计与制作 | 钟智勇 | 6000元 | 6000 | 校 |

| 28 | 张军 | 2603201026 | 基于单片机与FPGA系统的综合应用 | 刘布民 | 3000元 | 3000 | 校 |

| 29 | 张灵迪 | 2503301012 | 一种新型智能图书管理系统 | 王京梅 | 15000元 | 2000 | 院级 |

| 30 | 罗怿 | 2603302018 | 三维取景与立体展示 | 俞眉孙 | 2000元 | 2000 | 校 |

| (三)学生参加科技创新竞赛和社会实践等获奖情况——主要10项 | ||||

| 姓名 | 年级 | 时间 | 项目名称 | 项目性质 |

| 李彦麟 | 2001 | 2004 | 美国数模竞赛 | 二等奖 |

| 白湘洲 | 2001 | 2004 | 全国大学生电子设计大赛 | 一等奖 |

| 许明 | 2002 | 2005 | 全国大学生电子设计大赛 | 一等奖 |

| 景国新 | 2003 | 2005 | 全国大学生电子设计大赛 | 一等奖 |

| 张辉 | 2004 | 2007 | 美国数模竞赛 | 一等奖 |

| 王泽高 | 2004 | 2007 | 美国数模竞赛 | 一等奖 |

| 阙滨城 | 2004 | 2007 | 全国大学生电子设计大赛 | 一等奖 |

| 陈涛 | 2004 | 2007 | 全国大学生电子设计大赛 | 一等奖 |

| 陈国贞 | 2005 | 2007 | 全国大学生电子设计大赛 | 一等奖 |

| 赵裔 | 2005 | 2008 | 全国飞思卡尔智能车大赛 | 一等奖 |

| (四)获奖证书及成果照片 |

|

附4:微电子与固体电子学院本科生在珠海元盛电子科技股份有限公司进行创新研究和毕业设计的录像

(3)创新点

①提出电子科学与技术专业本科生创新能力培养"三个链接"的理论思想和体系,首创"诱发-启发-激发"3个层次的实验训练方法,以本专业学生的100%、20%、10%分别在本科教学实验室、国家重点实验室和校外大实验室实施,该方法已从本专业推广到全国多所重点大学,使学生大面积受益,效果显著。

②提出并推行教授综合导师制,从大一、大二的导科学思想、导人生目标,到大三、大四的先进创新思维启蒙、实验动手能力提升、观察和综合分析能力培养,形成了师生之间的深层次新型互动关系。五年来受益学生人数达2100人,参加学生都实行创新培养档案制,丰富了创新人才培养体系。

③将国际知名企业(INTEL,中芯国际,安捷伦)的工程师引入课堂教学,让企业工程师直接与学生面对面进行对话和探讨,电子材料、芯片制造和封装测试方面的课程教学实施四年来,课时达48 3=144/年,受益学生总人数达2400人。开拓了与国际接轨的开发式教学新机制,验证了开放教学改革的思想。

4. 已解决的问题和取得的成果

(1)互动法教学产生极大的潜在效能,学生从试验设计方法的学习中获得了信息处理、信息存储、信息传输赖以提高的关键技术瓶颈所在,丰富了基础知识,使学生在灵活和敏捷性方面的素质极大提高。"训练-互动-制度三个链接" 创新人才培养体系的构建,培养了学生的创新意识、创新思维和创新能力。通过对学生施以系统的教育和影响,使他们善于发现、认识有意义的新知识、新事物、新思想和新方法,努力探索并掌握其中蕴藏的基本规律,逐步形成相应的能力,充分发挥学生的创新潜能,为其成为"创新型"人才奠定必备的素质基础。因而培养的学生深受国内用人单位的欢迎,应用化学学生连续三年的就业率为100%。

(2)由于校际间的交流,特别是与重庆大学、四川大学、四川师范大学和北京大学在教学教法方面的交流,对《试验设计方法》课程内容进行了系统的编导,并由电子科技大学出版社出版,扩大了《试验设计方法》课程的影响,提高了多个学校各相关专业的教学质量,使近1200名毕业生受益。

(3)在"以改促进、以建求进,以质取进"的教改思路指导下,课程组的教学改革以社会发展、市场需要、育人为本为前提,重在学生自学能力、基本技能、综合运用能力和创新能力的培养上。因而近几年课程组教师在教学内容、教学方法、教学手段等方面进行了教学教改探索,取得了可喜的成绩,具体成果见附2、附3和附4。